拉曼光谱系列的上篇讲到,在现有增强拉曼光谱的研究中,电磁增强机制是一种主要的拉曼信号增强机制,其核心原理是等离激元共振效应,如图1a所示,当外部光照射金属纳米结构表面时,会激发局域表面等离激元,这一过程会产生高度局域化且强度显著增强的电磁场,可将分析物的拉曼信号放大 10⁶倍以上。凭借这一特性,等离激元增强拉曼光谱能以单分子检测灵敏度与亚纳米级空间分辨率,提供物质的化学指纹信息。截至目前,根据增强基底或探针的不同,等离激元增强拉曼光谱可以细分为三种(i)表面增强拉曼光谱(SERS)、(ii)针尖增强拉曼光谱(TERS)及(iii)壳层隔绝纳米颗粒增强拉曼光谱(SHINERS)。

图1.(a)外部光照射下金属纳米粒子的表面等离激元效应。(b)表面增强拉曼散射(SERS)、(c)壳层隔绝纳米颗粒增强拉曼散射(SHINEERS)及(d)针尖增强拉曼散射(TERS)的电磁场(EM)分布,J. Phys. Chem. C 2023, 127, 13466 − 13477, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c02954。

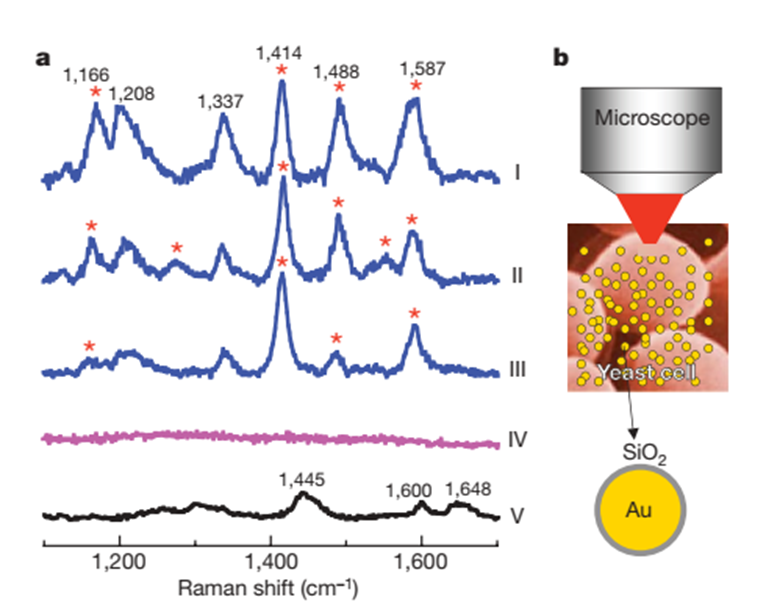

图2. 三种不同的增强拉曼光谱的工作原理示意图:(a)Au纳米颗粒吸附探针分子:接触模式;(b)Au-过渡金属核壳结构的纳米粒子吸附探针分子:接触模式;(c)Au针尖增强拉曼光谱:非接触模式;(d)Au-氧化物核壳结构-壳层隔绝纳米颗粒:壳层隔绝模式;Nature, 2010, 464, 392-395, https://doi.org/10.1038/nature08907。

01

| 表面增强拉曼光谱(SERS)

表面增强拉曼光谱是等离激元增强拉曼光谱家族中最古老的成员,其发现对拉曼光谱技术的发展具有深远意义,其增强基底是具有特定结构的金属纳米颗粒。当特定频率的激光照射时,特定纳米结构的金属表面的传导电子会发生集体振荡,形成局域表面等离激元;这一过程会使局域电磁场大幅增强,从而将金属纳米结构附近分析物的拉曼信号显著放大。另一方面,等离激元金属对光的吸收所致还会引发局域加热效应,理论上,等离激元加热效应的强度大致与光强(可用激光功率密度描述)及局域电场增强倍数的平方成正比。已知信号强度与分析物自身的拉曼强度、局域电场增强倍数的四次方均成正比,而分析物的拉曼强度又与激光功率密度呈线性关系。因此,从原理上讲,可通过低功率密度(<1 mW/μm²)的激光照射获取理想的信号,将光热效应降至可忽略的程度,从而避免对实验产生显著干扰。需强调的是,对于部分吸热性分析物的检测,可能还需采取额外措施(如离焦测量、缩短曝光时间等)以防止过热。

【特点与挑战】(1)对增强基底有较多的限制:必须是具有等离激元效应或者含有等离激元效应材料的纳米粒子;(2)目标分子或目标体系需要与等离激元基底接触;(3)若探测体系与等离激元增强基底发生反应,增强效果会减弱。

【应用示例】

图3.(a)运用Ag-表面增强拉曼活化策略原位研究碳酸酯基电解液体系中纳米银电极表面SEI的形成; (b)计算模拟形成Li-Ag合金前后纳米银电极表面附近的电磁场分布; J. Phys. Chem. C 2023, 127, 13466−13477, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c02954。

02

| 针尖增强拉曼光谱(TERS)

针尖增强拉曼光谱(TERS)将局域表面等离激元效应与扫描尖端相结合,通过扫描尖端实现对表/界面物种的检测。常用的尖端包括原子力显微镜(AFM)针尖、扫描隧道显微镜(STM)针尖、近场扫描光学显微镜(NSOM)探针等。当外部聚焦激光照射时,纳米尺度的针尖顶点会在“尖端 - 基底”形成的纳米间隙内产生极强的局域电磁场,进而增强样品的拉曼散射信号。针尖增强拉曼光谱的概念于1985年被提出,2000年通过实验实现,是等离激元增强拉曼光谱领域的一项重要突破,是目前应用广泛的一种空间动态检测技术。

【特点】(1)对基底材料的组分和形貌无特殊要求;(2)无需目标分子或目标体系吸附于等离激元基底;(3)具有极高的空间分辨率。

【挑战】(1)该技术在液体环境下的应用受实验装置限制;(2)存在与针尖相关的问题 —— 包括污染物吸附、探针金属涂层稳定性等;(3)获取样品表层数纳米范围内的信息,因此增强因子会随 “尖端 - 样品距离” 及 “尖端形貌” 发生波动,在测试时,尤其是进行深度相关的测试时可能导致不同研究结果不一致,增加了结果对比的难度。

【应用示例】

图4. 针尖增强拉曼研究Si负极表面SEI的形成,J. Phys. Chem. C 2023, 127, 13466−13477, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c02954。

03

| 壳层隔绝纳米颗粒增强拉曼光谱(SHINERS)

壳层隔绝纳米颗粒增强拉曼光谱作为新一代等离激元增强拉曼光谱技术,在2010年被提出,其采用 “金属@金属氧化物”核壳结构纳米颗粒作为拉曼信号放大器:壳层隔绝纳米颗粒(SHINs)是该技术的核心,即在等离激元纳米颗粒核(如金纳米颗粒)的表面包覆一层超薄(1-2 nm)、化学惰性且无孔的介电层壳(如二氧化硅SiO₂、三氧化二铝Al₂O₃),局域电磁场最强的区域(即 “热点”)出现在这种核壳结构纳米颗粒与基底的接触处,或两个核壳结构纳米颗粒的接触处,可避免核颗粒(等离激元金属)与外部化学环境发生直接接触。

【特点】(1)可避免核颗粒与外部化学环境发生直接接触,适用于会于与等离激元金属发生反应的体系;(2)克服了传统表面增强拉曼在获取目标区域分析物信号时“材料与基底普适性和兼容性” 上的局限。

【挑战】信号增强效率与壳层的厚度相关,对核壳结构纳米颗粒的合成有较高的要求。

【应用示例】

图5. 壳层隔绝纳米颗粒增强拉曼光谱用于生物结构的原位探测,Nature, 2010, 464, 392-395, https://doi.org/10.1038/nature08907。

图6. 壳层隔绝纳米颗粒增强拉曼光谱原位研究碳酸酯电解液(LiPF6-EC-DEC )体系中Sn负极表面SEI的形成机制,J. Phys. Chem. C 2023, 127, 13466−13477, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c02954。

04

| 思考与总结

增强拉曼相关的理论、增强活性材料(又称增强基底)及相关仪器设备的不断发展,推动该技术在表界面化学、催化、电池、纳米技术、生物学、生物医学、食品科学、环境分析等多个领域的广泛应用。表面增强拉曼、针尖增强拉曼及壳层隔绝纳米颗粒增强拉曼这三种增强拉曼技术是根据等离激元效应对拉曼信号放大时的作用模式、增强基底的不同进行的细分。了解其作用原理有助于根据研究体系的特点进行增强基底的选择、测试模式的优化及与其他测试手段的创新性联用,以尽可能排除测试中的干扰因素,获取更真实准确的信号。

05

| 参考文献

[1]Nanostructure-Based Plasmon-Enhanced Raman Spectroscopic Strategies for Characterization of the Solid−Electrolyte Interphase: Opportunities and Challenges, J. Phys. Chem. C 2023, 127, 13466−13477, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c02954.

[2]Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy, Nature, 2010, 464, 392-395, https://doi.org/10.1038/nature08907.

[3]Surface-enhanced Raman spectroscopy, Nat Rev Methods Primers 2021, 1, 87. https://doi.org/10.1038/s43586-021-00083-6.

———————— E N D ————————

声明:仅代表作者个人的分析解读,作者水平有限,如有不严谨之处,欢迎留言讨论。