微孢子虫为人兽共患原虫,呈全球分布。该病原体被美国国立卫生研究院(NIH)列为B类生物防范病原体,并被环境保护署(EPA)列为能够引起水源性暴发流行的微生物类污染物。其中毕氏肠微孢子虫感染最常见,超过90%的人体微孢子虫病病例由毕氏肠微孢子虫感染引起,以腹泻为主要临床症状,在免疫缺陷者可引起持续性腹泻,甚至危及生命。

海南具有独特的地理位置和气候特征,部分地区卫生条件欠佳,为肠道原虫的传播创造了条件。该地区啮齿类动物较为活跃,而啮齿类动物可携带多种人兽共患传染病病原体,排出的粪便污染周围水、土壤或食物等,有利于肠道原虫病的传播。为了解该区啮齿类动物的肠道原虫感染情况,本研究在海南省10个市开展养殖豪猪和竹鼠以及野生大鼠、松鼠等啮齿类动物毕氏肠微孢子虫感染情况和基因特征研究。

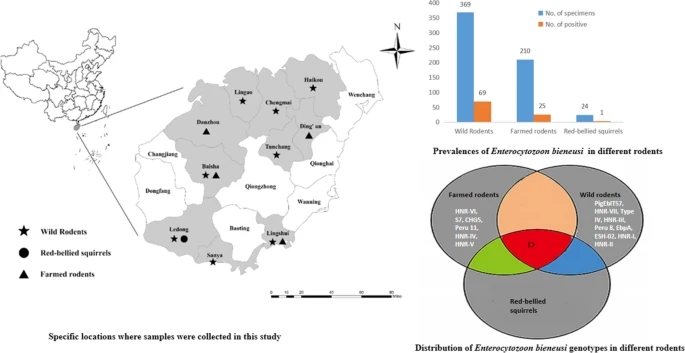

共收集啮齿类粪便样本603份,包括竹鼠117份,豪猪93份,野生大鼠369份以及野生松鼠24份。通过PCR扩增粪便DNA样本的cytd基因来确定大鼠的种类。通过PCR扩增毕氏肠微孢子虫rRNA基因ITS区确定毕氏肠微孢子虫的感染率,通过序列分析确定毕氏肠微孢子虫的基因型特征。共鉴定到7个野鼠种。结果显示毕氏肠微孢子虫总感染率为15.8%(95/603),野生大鼠的感染率最高为18.7%(69/369),其次是养殖啮齿类为11.9%(25/210),野生松鼠感染率最低为4.2%(1/24)。共发现16个毕氏肠微孢子虫基因型包括9个已知的基因型D, Type IV, PigEBITS7, Peru8, Peru11, ESH02, S7, EbpA and CHG5和7个新的基因型HNR-I 到 HNR-VII。系统进化分析表明13基因型分布在1组内,剩下的三个分别在2组、12组和13组内,值得一提的是,第13组是本研究首次定义的。以上结果表明海南省啮齿动物可作为微孢子虫病的潜在流行病学媒介,对环境生态安全产生威胁,具有重要的公共卫生意义。同时也提示本地区毕氏毕氏肠微孢子虫可能具有区域特征。研究结果为热带地区毕氏肠微孢子虫病防控策略的制定提供科学依据,也为我国啮齿类动物毕氏肠微孢子虫感染分子遗传特征研究提供分子基础。

本文的第一作者是教育部热带病转化医学重点实验室赵威博士和海南医学院硕士研究生周换换同学,通讯作者是海南医学院吕刚教授和温州医科大学热带病研究所黄慧聪教授。该文于2020年9月2日在线发表于热带病一区杂志《Parasites and Vectors》上。

全文链接:https://doi.org/10.1186/s13071-020-04314-9