Crossing the blood–brain barrier: emerging therapeutic strategies for neurological disease

跨越血脑屏障:神经系统疾病的新兴治疗策略

论文信息:Lancet Neurology IF:48Date : 2025年3月24日, DOI: 10.1016/S1474-4422(24)00476-9

主讲人:李德重,2025年9月14日

研究背景:

血脑屏障是一种生理屏障,能够阻止小分子和复杂药物进入大脑发挥药理作用。对于神经系统疾病的治疗而言,药物在靶点部位的富集浓度是决定疗效的重要参数,因此血脑屏障是需要克服的主要障碍。为突破血脑屏障,人们开发了多种新策略,包括脑脊液给药、颅内给药、超声方法、膜转运蛋白、受体介导的胞吞作用以及纳米疗法。这些方法各有优缺点。脑脊液给药和颅内给药是直接但侵入性的技术,在临床试验中尚未显示出疗效,不过新型给药装置的开发可能会改善这些方法。基于超声的方法在临床试验中已显示出一定的疗效,但可能需要侵入性操作。利用膜转运蛋白和受体介导的转胞吞作用的方法比其他技术侵入性小,但可能会产生脱靶效应。纳米疗法已展现出前景,但这些策略仍处于早期开发阶段。药物跨血脑屏障递送技术的进步需要开展设计合理且样本量充足的临床研究,重点关注治疗时机、人口统计学和遗传学因素、与其他治疗策略的直接对比(而非与安慰剂对比),以及相关的首要和次要结局指标。

研究意义与目的:

血脑屏障是中枢神经系统与循环系统之间的一道具有保护作用的半透膜屏障,它能阻止血液中的物质进入大脑。这一屏障的存在给治疗神经系统疾病的药物向脑部输送带来了挑战。早期将药物输送到血脑屏障的方法包括鞘内注射或颅内注射,并且在过去5年中,相关策略已基于扎实的临床前研究发展为采用独特的药物制剂和创新设备的新给药方式。目前,涉及超声波、纳米治疗药物以及针对膜转运蛋白和受体介导的转胞吞作用的药物靶向策略的数据,正在临床试验中得到应用。在本篇综述中,作者们探讨了向大脑输送治疗药物的困难以及开发治疗神经系统疾病(尤其是脑瘤和神经退行性疾病)新药所面临的挑战。作者们介绍了旨在增强血脑屏障渗透性的新型策略,重点介绍了过去5 年中开发并已进入临床试验的策略。所介绍策略的顺序是从最早到最新。最后,作者们对这些创新方法未来在临床实践中的应用进行了展望。由于缺乏临床证据,一些潜在策略未被纳入讨论。

研究内容:

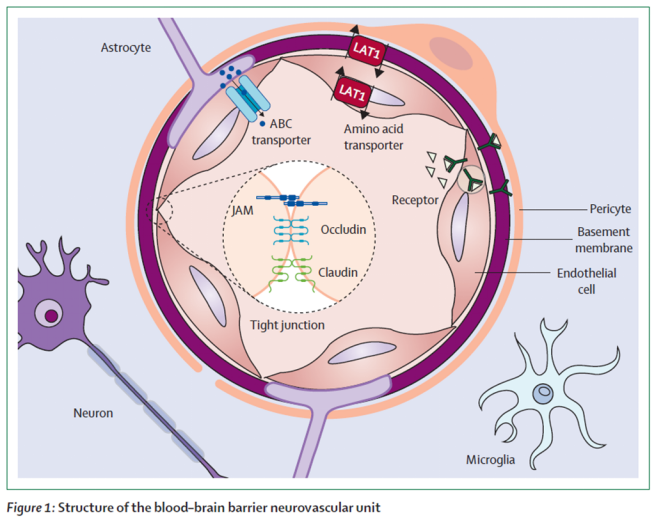

血脑屏障通透性的异质性,尤其是不同神经系统疾病中内皮细胞的变化,凸显了药物向中枢神经系统递送的挑战。过去5 年来,跨越血脑屏障的治疗策略取得了进展。这些策略可分为脑脊液递送、颅内递送、基于超声的方法、膜转运蛋白、受体介导的转胞吞作用以及纳米治疗药物。

脑脊液给药方式对室管膜或位于脑室内的肿瘤具有一定的治疗意义,但对于原发病灶在脑实质内的肿瘤或者其他疾病,治疗效果不佳。

超声波是一种新兴的增强血脑屏障渗透性的策略。该方法利用声波使静脉注射的微泡产生共振,这些微泡与药物同时给药。微泡会打开脑毛细血管周围的内皮细胞连接,从而使同时给药的药物能够穿过血脑屏障。已有研究报道,该技术在多种化疗和免疫治疗药物的临床前动物模型中取得了成功。如果要将其应用于临床,声波要么穿透人类的颅骨(其密度远高于啮齿动物模型),要么绕过颅骨。目前已开发出高能经颅超声设备来穿透人类颅骨,这些设备结合了立体定向引导和颅骨对声波衰减的建模。另一种方法是使用可植入的超声设备绕过颅骨,该设备在颅骨窗口的硬膜外位置放置一组发射器。这种方法使用低能量声波,适合多次给药。在过去5 年中,经颅和颅骨植入式超声设备均已证明作为反复打开血脑屏障的手段是安全可行的。

针对中枢神经系统药物输送,可将脑内皮细胞上的两种膜转运蛋白作为靶点:溶质载体转运蛋白,如LAT1,SLC7A5(一种大型中性氨基酸转运蛋白);以及ATP 结合盒(ABC)家族的外排转运蛋白(图3)。由于膜转运蛋白在底物特异性和数量上的复杂性,此前这一领域对于治疗手段而言颇具挑战性,但随着对膜转运蛋白分子层面理解的加深,如今人们对其兴趣再度燃起。利用膜转运蛋白增强药物向脑输送的安全性考量以及仅限于小分子的转运,仍是亟待解决的难题受体介导的转胞吞作用是一种穿越血脑屏障的非侵入性策略,其过程涉及配体与血脑屏障管腔膜上的受体结合。通过囊泡介导的内吞作用以及随后向血脑屏障的非管腔膜的细胞内运输,配体得以进入脑实质。重要的是要选择合适的受体,因为受体的表达在疾病或衰老过程中可能会发生变化。此外,待运输的药物应避免进入溶酶体,以免被降解。LRP1 介导的内吞机制已被用于治疗乳腺癌患者的脑转移。 LRP1 在血脑屏障和肿瘤细胞上高浓度表达,使其成为化疗药物的理想运输系统。LRP1 保护血脑屏障结构,调节血管生成,清除毒素,并作为多种内吞受体发挥作用。 肿瘤上LRP1 的表达会诱导迁移和侵袭,抑制细胞凋亡,并促进转移。一种名为angiopep-2 的合成肽可通过LRP1 介导的内吞作用穿过血脑屏障

总结与展望:

人们认识到血脑屏障是药物疗效的最大障碍之一,这促使人们开发出各种克服这一屏障的新技术,从直接颅内给药到纳米疗法。迄今为止,跨越血脑屏障的治疗策略的进展主要集中在神经退行性疾病和神经肿瘤学领域。对于各种神经系统疾病,甚至对于患有同一种疾病的个体而言,可能没有一种单一的方法能够跨越血脑屏障。例如,对于像胶质母细胞瘤这样异质性很强的疾病,不同患者之间,甚至肿瘤内的不同区域,最有效的治疗方法也可能不同。对于像阿尔茨海默病这样的神经退行性疾病,目前的标准治疗方案中并不包括手术干预,而聚焦超声打开血脑屏障并结合治疗药物则是一种令人兴奋的治疗前景。作者们所描述的每一种新策略都有望发展成为一种成熟的、能够实现血脑屏障穿透的标准方法,这是此前未被满足的需求向前迈出的令人振奋的一步。但在这一进展得以顺利实现之前,需要开展设计合理且具有足够效力的临床研究,重点关注治疗时机、人口统计学和遗传学因素、与其他治疗策略(而非安慰剂)的直接比较,以及相关的首要和次要结局指标。这些指标将包括药物输送的成像、疾病改善情况以及认知等临床疗效指标,还应涵盖患者相关和护理人员确定的参数,如生活质量、驾驶和工作能力。展望未来,各种临床前研究显示出前景,但尚未推进到临床试验阶段,例如利用纳米粒子进行深部脑刺激以治疗帕金森病,目前在动物实验中已显示出良好效果。未来实验研究应致力于表征疾病状态下血脑屏障的变化,开发复杂的体外血脑屏障模型以快速筛选策略,并深入探究这些策略如何使药物穿过血脑屏障的机制,从而更充分地优化其在不同患者群体中的临床应用。