7月上旬,我校“心护乡野”学生团队,在指导教师骆丁、李子欣的指导下,深入全国多地乡镇,同步开展“公众心肺复苏(CPR)知识技能保留与自我效能感研究”实践活动。团队首站聚焦重庆市罗田镇,将专业急救知识化作守护生命的“法宝”,为当地居民送去实用技能,也在实践中收获了深刻感悟。

急救培训“贴”着乡镇需求走

针对乡镇居民急救知识普及率相对偏低的现状,团队精准定位18—65岁非医学专业人群,招募10名居民作为核心培训对象。参照《中国红十字会救护培训大纲》,团队将原需4小时的标准化低保真静态模拟CPR培训,科学凝练为1小时“精华版”。内容涵盖理论精讲、规范操作示范与分组实操练习三个核心环节,力求让学员快速掌握核心要领。为确保教学质量,团队成员均经过校内严格的专业化培训,并具备将专业知识转化为通俗易懂“乡土语言”的能力,使教学内容贴近村民习惯。

“就像跟着你们最爱的广场舞节奏,一下一下,稳当有力地按下去!”团队成员把心肺复苏的按压频率比作“跟着广场舞节奏”;在讲解人工呼吸时,比喻为“就像给搁浅的小鱼换气儿,轻轻把气送进去,可别使大劲儿吹!”这种贴近生活的教学方式显著提升了村民的学习兴趣和记忆效果。

互动交流中“聊”出健康守护情

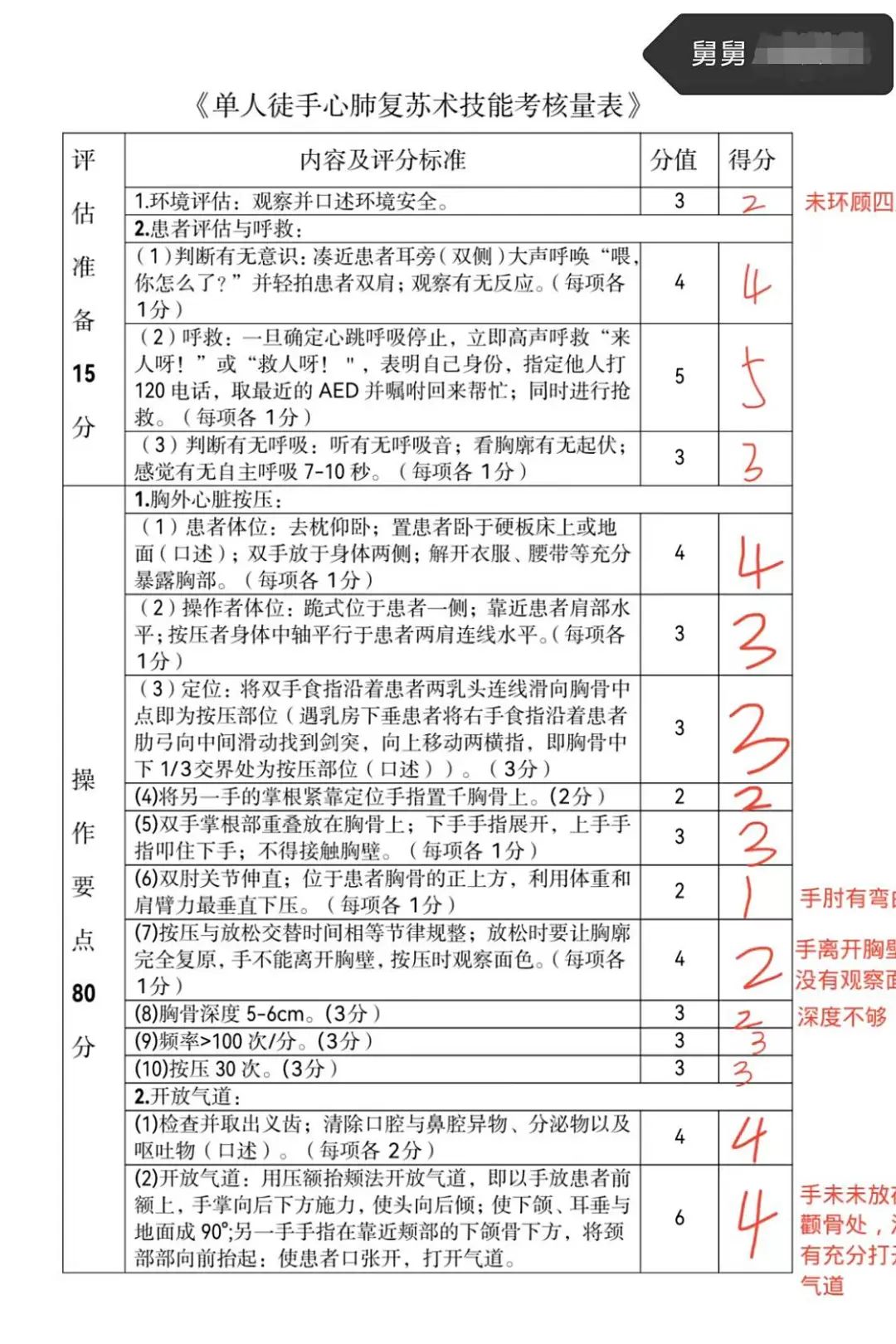

培训现场,居民们全神贯注。理论讲解时,大家专注聆听,轻声复述要点;操作示范环节,积极围拢,观察细节;分组练习中,更是互帮互助,认真纠正姿势,气氛既专注又热烈。即时问卷测评结果显示,学员对理论知识点的掌握率高达80%。然而,实操环节反映出了“知易行难”的现象,这更凸显了后续追踪和复训的重要性。

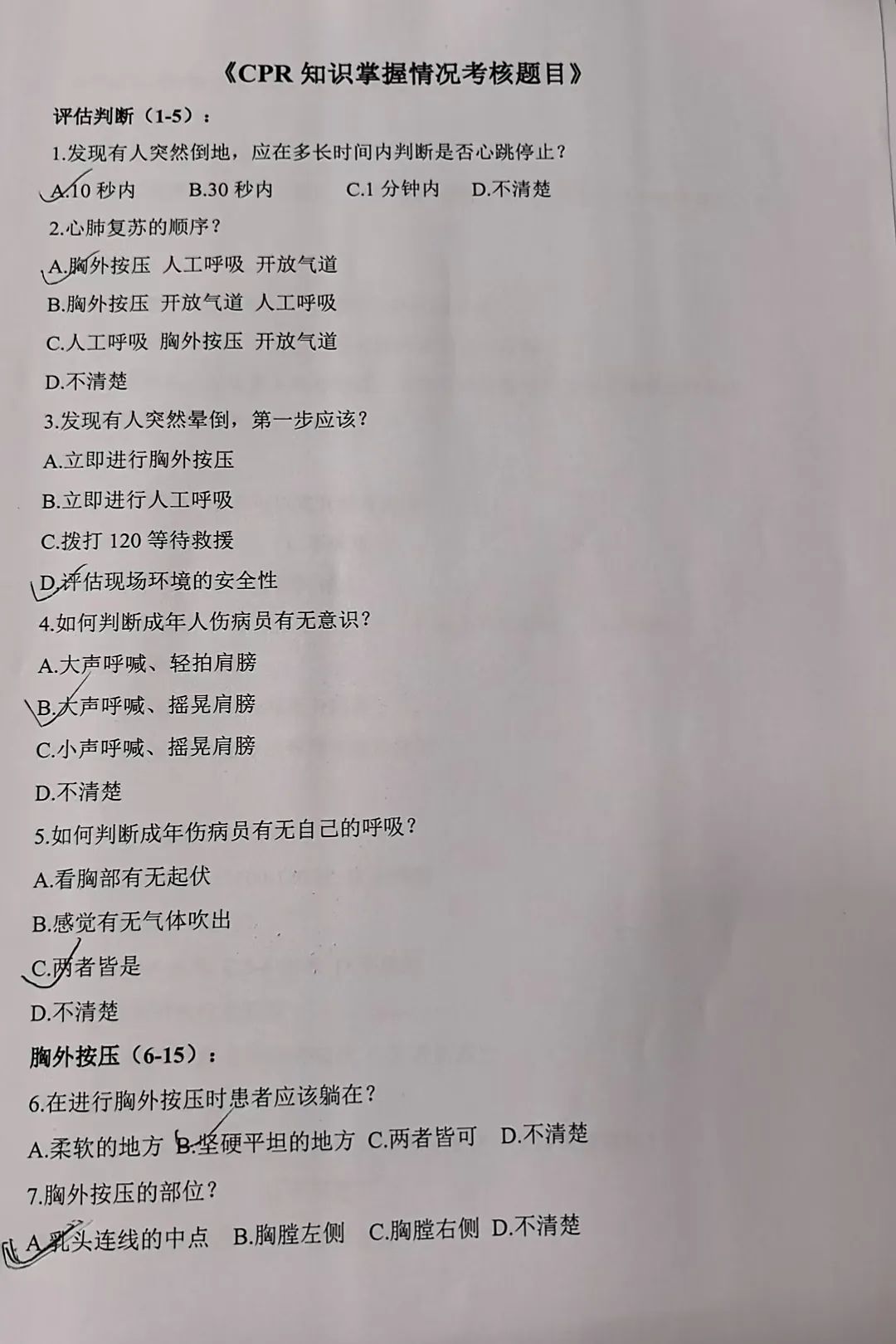

问卷填写时,学员们反复确认:“按压部位是乳头连线中点吧?”“人工呼吸到底要不要捏鼻子?”问卷统计结果印证了理论学习的成效,如“施救前先评估环境安全”“判断呼吸需同时观察胸部起伏与感受气流”等基础要点,学员们普遍掌握良好。

在实操初始阶段,部分学员略显拘谨。一位阿姨的鼓励点燃了大家的勇气:“都认真学!多学点救命技能,万一碰上事儿,咱们老百姓也能顶上去!”热情被点燃后,大家纷纷主动尝试。但实践中也暴露出一些操作细节上的偏差,如开放气道时偶有疏漏、进行人工呼吸时忘记先清理模拟人口鼻异物以及在按压操作时,手臂未伸直导致姿势变形、按压频率不稳、深度不足等问题。这些实操中的“小插曲”,成为团队优化教学和强化复训的关键依据。

泥土芬芳中凝聚守护“心”力量

队员们在乡间奔走,辛勤付出的同时也收获满满。他们亲眼见证了居民从最初的“担心操作不当”到主动追问“该怎么救”,真切感受到急救意识正在基层悄然萌芽。村民们的态度也从“随便听听”转变为“追着请教”,更让队员们深刻体会到这份事业的深远意义。

本次罗田镇之行,是团队“五个一”实践任务的生动体现。团队通过问卷与实操考核试水标准化评估,初步摸清了乡镇居民学习CPR的特点与难点;成功运用自主设计的本土化问卷,收集到宝贵的“乡镇急救信心”一手数据;采用分层随机分组方法,确定了培训后1、3、6个月的回访方案;为首批10位学员建立动态数据库,为后续研究奠定基础;实操中暴露的易混淆细节,有力验证了“3-6个月复训”的迫切性。

培训结束时,一位阿姨紧握队员的手,动情地说:“以前总觉着救人是医生的事儿,今天才明白,咱普通人手里也能攥着‘救命稻草’!”这句朴实的肯定,是对团队最大的褒奖。

“心护乡野”的团队坚信:多一人掌握CPR,生命便多一分被挽回的希望。 未来,团队将依托罗田镇的宝贵数据持续追踪回访,将论文写在乡村大地上,不断优化基层急救科普模式,让CPR知识在乡野生根发芽,用专业守护更多“心”希望,推动“敢救人、会救人”的理念在基层落地生根,筑牢乡镇居民的健康防线。