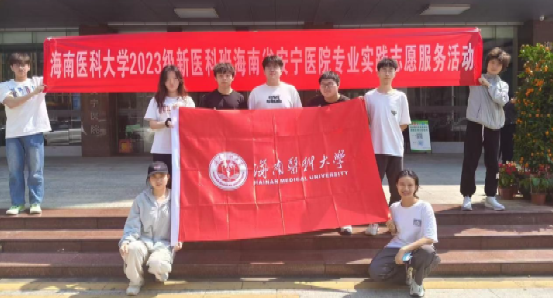

3月25日、26日下午,2023级临本1班与10班的20名同学满怀着对医学的热爱与责任,前往海南省安宁医院,开启了一场颇具意义的专业实践志愿服务活动。

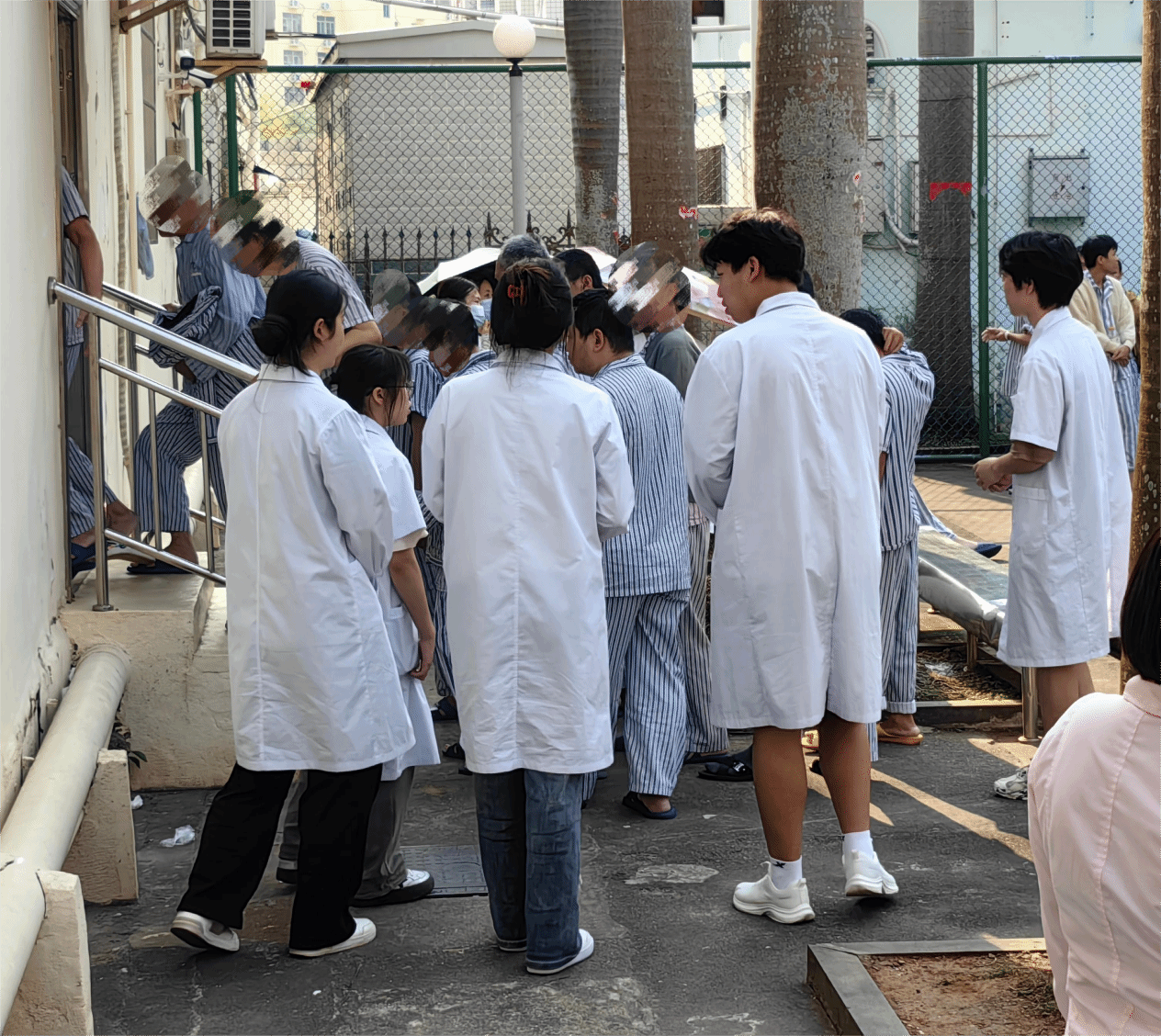

志愿服务期间,同学们以高度的专注和热情深入到精神康复病区。他们与医护人员密切协作,和患者真诚交流,认真观摩精神疾病患者的诊疗和康复流程,不放过每一个细微的症状表现和治疗环节。同学们积极组织康复陪伴活动,与患者亲切谈心,带领他们参与体育锻炼和文娱活动。通过专业实践,同学们对精神疾病的临床症状有了更直观的认识,观察到创伤后应激障碍、躯体形式障碍等复杂病症,对精神疾病的诊断方法和治疗流程有了一定的认知,也明白了在倾听患者创伤经历时,既要保持专业同理心,又要避免情感卷入导致的替代性创伤,理解了精神疾病背后的“生物-心理-社会”多重成因,巩固和拓展了所学的专业知识。同学们还对安宁医院的管理模式和分科制度进行了初步了解。

在与患者及医护人员的交流中,同学们学会用温暖的语言和耐心的态度去倾听患者的心声,用专业知识和贴心关怀安抚患者的焦虑情绪。这增强了同学们的社会责任感和使命感,也让职业道德和医学人文关怀精神在他们心中深深扎根,为未来的专业学习和临床实习奠定了坚实的基础。

活动结束后,老师们引导参与学生对医疗的局限性、社会属性进行思考,体会现代医学的边界,理解“症状控制”与“功能恢复”的本质区别,领悟医疗不应止步于生物学治愈,不能眼中只有“病”没有“人”,帮助同学们思考医学人文的重要性,在内心种下一颗“大医生”的种子。老师们还组织参与学生对患者强制医疗进行法律伦理讨论,直面自主权与治疗权的冲突,这种思辨引导学生对生命伦理进行社会层面的思考,也将影响未来医者的医疗决策模式。

23临本1班陈浩宇同学在活动后分享了自己的感悟:“踏入病区的那一刻,戒备与好奇的目光让我重新审视自己的预设。与患者们的交流中,我看到了疾病背后隐藏的人格:那位曾是医生的患者专业素养犹在,谈起家人时却心事重重;有的患者用篮球话题掩饰内心波澜;年轻患者则在躁动与沉默间反复。这让我意识到精神疾病不光要看见病,还要看到病背后的人。症状管理只是起点,真正的治疗在于帮助患者重建与社会对话的能力。当医疗不仅关注病理指标,更守护人的尊严时,治愈才具有完整意义。”

23临本10班的齐遨宇同学也表达了自己的收获:“在观察和与患者的沟通交流中,我发现并非所有的精神病患者都像我们刻板印象中拥有过激动作或诡异行为,若非身上蓝白相间的病号服,难以判断出她们的‘特殊’。在我们陪伴患者康复的过程中,从一开始对我们的戒备与害怕,慢慢转变为敞开心扉,让我们了解到他们的基本病情。带教老师的讲解,也让我们认识到精神医学的内涵是用理性的手术刀剖解非理性的迷雾,并在迷雾深处触摸到人类共通的悲喜。此次活动让我深刻认识到医护工作的不易,以及一个医学生的使命担当,这将是我医学道路上浓墨重彩的一笔。”

23临本11班邹朝荣同学对活动表达了自己的期待:“老师安排同学们前往精神医学科见习,的确为我们打开了一扇全新的视界之窗,能让大家更深刻感受医学的多元性和复杂性。虽然我们班的见习安排靠后,但同学们对见习的兴趣浓厚并充满期待,相信通过亲身体验和感悟,将为我们带来独特的人生体验和深刻的医学人文思考,感谢学校新医科班改革给我们带来的红利,我们一定会珍惜机会努力学习。”

此次活动得到了安宁医院的支持和学校教务处、学指委、校团委的悉心指导与帮助。活动将持续三个月,实现2023级新医科班同学全员轮训。这是落实学校2025年主要行政工作要点的一次有益尝试,旨在加强新医科班级建设,促进基础医学与临床医学的有机衔接,深化学生的专业实践。