南海网记者 杜倬荷

黎医药文化,作为海南黎族数千年来与自然共生的智慧结晶,承载着独特的民族医疗传统与热带草药应用经验。从口口相传的秘方到现代医学研究的突破,黎医药不仅是海南本土文化的瑰宝,更是我国中医药文化的重要组成部分。

近年来,随着国家对民族医药的重视,黎医药的发展迎来了新的机遇。2020年,海南省政府发布《关于加快南药黎药产业发展的实施意见》,明确提出要加强黎医药人才培养、推动黎医药产业化发展。海南医科大学作为海南省唯一一所医学教育高等院校,牵头成立了黎医药产业学院。

2023年,海南省首届黎族医药人才培养项目正式启动,遴选了153名有志于从事黎医药工作的培养对象,并筛选了12项常用黎医药特色外治技术纳入培训课程内容。这一系列举措,标志着黎医药从民族医药向产业化发展的跨越。

近日,省教育厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化厅联合公布海南省第二批现代产业学院立项建设名单,海南医科大学黎医药产业学院入选,标志着该校在服务海南自贸港建设、推动中医药黎医药产业与教育深度融合方面迈出了坚实的一步。

宫爱民教授正在为学生讲授中医基础理论课。海南医科大学供图

探路

从“无字黎医”到“有形黎医”的跨越

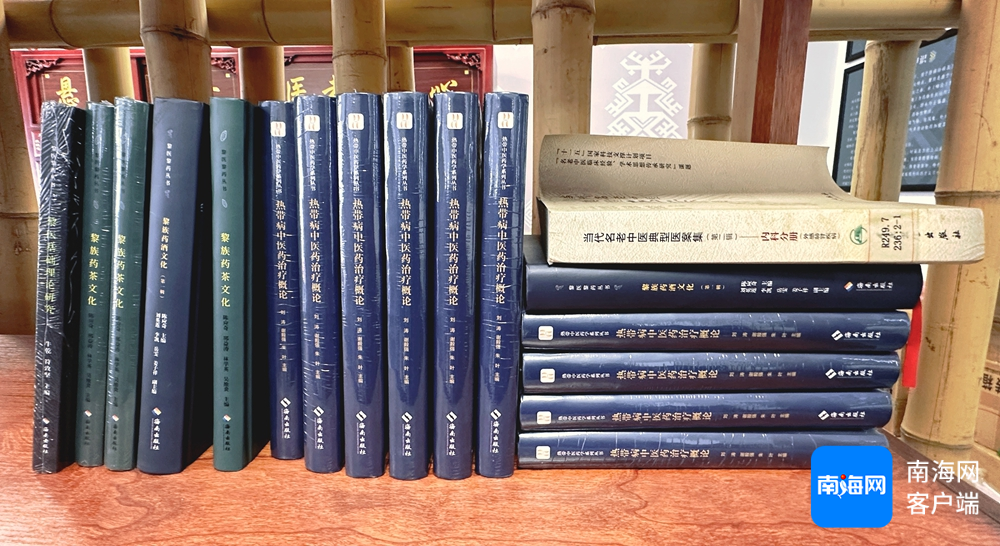

走进海南医科大学润深楼的 海医黎医药文化馆,只见里面摆放着《黎医药茶文化》《黎医药酒文化》《热带病中医药治疗概论》等书籍,陈列着上百种黎医药常见的诊疗器械、医药文物;智慧屏幕上展示着黎医药图片及文字介绍及诊疗规范视频等。

“黎族有语言无文字,黎医黎药的传承依靠一代代人口口相传,许多医药知识只能通过方言口述,传承过程中容易出现漏传、误传、失传现象,这给我们教学和研究带来了不小的困难。”海南医科大学中医学院中医学专业教学秘书、黎医药产业学院综合办副主任徐佳悦博士坦言。

黎医药互动展示大屏。海南医科大学供图

为了突破黎医黎药无文字记载的桎梏,海医积极开展抢救性保护研究,曾组织师生深入海南的黎村进行采风,调研黎医、黎药相关情况。

同时,师生们还挖掘整理古籍文献、参加各类培训活动,并深入保亭、白沙、东方等地的黎村寻黎药、访黎医,结合黎语对黎医药医学词汇进行整理研究,联合市县黎族医药代表及有关专家、学者出版了《黎医基础理论研究》《黎医诊断概论》《常用黎药药理学》《黎药现代学研究》等十余本专著。

目前,《黎药学概论》已被列为教材使用;“热带病中医药诊疗概论”和“黎药学概论”等被纳入海南医科大学公共选修课。此外,海医还建设了“黎药标本室”,用于实践教学,构建黎药传承与人才培养的教学体系。

“我们会组织师生利用假期时间配合省中医药管理局开展黎族医药调研和‘三下乡’社会实践活动,希望能在学生们心中种下一颗‘爱黎医’的种子。”徐佳悦说道。

该校还聘请市县黎族医药代表作为第二导师,在中医学研究生培养中增设黎族医药方向,培养掌握黎族医药关键技术的中医药人才,提升黎族医药代表的科研创新水平。

“除了在课堂上学习黎医药相关的知识和黎医药特色诊疗技术,我们还会深入黎村学习,与当地黎医交流。”海南医科大学中医内科学专业研二学生许文露坦言,黎医药文化具有其独特性,学习起来存在一定的难度,但通过理论知识的学习及实践经验的积累,愈发能感受到黎医药文化的魅力。

“平时学院开展的一些活动都会融入黎医药相关的知识,让我们以有趣的方式加深对黎医药相关专业知识的了解,认识了不少黎药,并对其背后的历史文化有了更深一步的认知。”海南医科大学2022级中医(1)班学生陈惠芬表示,希望未来能有更多临床机会,充分利用自己所学为海南黎医药产业发展作出贡献。

“之前,我们与省中医院合作,组织省内黎医药专家、教授、临床医生共同编写的《黎医特色海南金边蚂蟥(菲牛蛭)活体外用疗法操作规范》已在中国民族医药协会发布国家级团体标准, 使这一项传统的、民间常用的黎医疗法可以规范推广,应用于临床治疗,更好地为病患服务。”海南医科大学黎医药产业学院执行院长 郑立运表示,后续还会有黎医药相关标准的陆续发布,为黎医药特色诊疗技术规范化传承推广打好基础。

海南医科大学润深楼的海医黎医药文化馆,摆放着《黎医药茶文化》等书籍。记者 杜倬荷 摄

难题

黎医人数少、数据壁垒未打通、建设资金不足等

站在时代的风口上,海医黎医药产业学院的成立为黎医药的传承与发展提供了重要平台,但在实际运行过程中,仍然面临着诸多挑战。

徐佳悦提出,尽管近年来海南黎药产业发展得到了一定的重视,但仍存在黎医传承人群体年龄结构失衡等问题。目前懂得黎族医药的黎族同胞年龄都比较大,黎族医药文化面临着人才断层的危险。

“黎医药的现代化研究需要大量的科研投入,但目前学院的科研平台和资金支持仍然不足。”郑立运表示,尽管学院已经建立了黎医药重点实验室和黎医药文化馆,但在科研经费、设备和场地方面仍然存在缺口。

另一方面,高校与卫健委、药监局、工信厅等主管部门之间的数据壁垒未打通,数据孤岛和分散的监管体系等壁垒阻滞了技术的进步。“希望相关部门能与我们实现黎医药相关数据信息的共通共享,为黎医药产业高质量发展提供科学、可持续的决策支撑。”郑立运说。

其次,除了加快高校黎医药相关课程体系的建设,基层黎医的培训也必不可少。而部分基层黎医文化水平并不高,难以进入医学院校深造,虽从小就接触黎医药技术,但无法取得正式行医资质,相关产业政策保障缺位,导致部分黎医药技术就此断承。

“去年全省组织了专项培训,但培训考核以后,目前尚未给考核合格的学员发放相关培训技能证书。”郑立运谈到,黎医从业黎医药技术范围广,并不限定于黎医药技术中某一特定技术,对不涉及用药问题的新技术可以适当进行推广。但由于缺少相关资格证书,部分黎医难以取得确有专长技术的认可。

除此之外,黎族医药产业还面临着缺乏政策支撑和统一的收费标准等问题,限制了其推广和应用;黎医药的产业化程度较低,缺乏现代化的市场推广机制和品牌建设。

尽管学院已经与部分企业合作开展产学研项目,但整体来看,黎医药的产业化进程仍然缓慢。如何将黎医药的特色技术与现代市场需求相结合,是学院未来需要重点解决的问题。

海南医科大学润深楼的海医黎医药文化馆,摆放着《黎医药茶文化》等书籍。记者 杜倬荷 摄

如何破局?

做好黎医药挖掘传承与保护 推进产学研一体化

如何助力海南黎医药产业“破茧”?

“应对黎医药进行挖掘性整理,开展黎医所使用的传统药物的标准化、规范化建设。”郑立运提出了自己的看法,可联合省内外高校、院所、大健康及医药企业、民间黎医药名家,深入挖掘整理和保护传承海南特色黎医药技术。

协助政府制定黎医药行业规程和标准,推动黎医药正式列入相应的药物中。加大黎医药专利的申请保护力度 ,并开展相关专利知识的培训及相关市场知识的培训。保护黎医药从业人士的利益,同时也可鼓励更多的资金流向黎医药研发领域,进一步推动黎医药技术的进步。

搭建好促进黎医药发展的平台。海南医科大学中医学院副院长、黎医药产业学院院长宫爱民介绍,近年来,海医建设黎医药文化馆,推动成立黎族医药研究院、黎医药重点实验室,充分利用高校优势资源和平台搭建黎族医药人才培养、科研创新阵地,助力黎族医药传承创新发展。

海医组织国医节—黎医药展现场活动。海南医科大学供图

海南医科大学黎医药产业学院获批建设,将专注于黎医药的教学、科研、产教融合及成果转化等工作,为海南医科大学校内从事黎医药方向的教学和研人员,为海南省内从事黎医药大健康产业的专业技术人员、医疗工作者、基层黎医药从业人员、 生产经营企业、相关机构、单位搭建一个专业化的交流、服务、支持、合作的平台,促进海南省黎医药事业健康有序蓬勃发展。

目前,海南医科大学黎医药产业学院正处于立项建设阶段,与中医学院合署办公。在此前开设见习课的基础上,海南医科大学计划于今年秋季学期在中医学本科(定向班)开设黎医药课程。

“我们正加快推动产学研示范基地建设,加快黎医药科研成果转化应用。”郑立运介绍,前期研究发现,黎药海南金边蚂蟥(菲牛蛭)对治疗颈动脉斑块、下肢动脉闭塞症等血栓性疾病有较好的疗效。

在继续开展菲牛蛭相关医疗技术标准制定和临床疗效观察研究的同时,该校黎医药产业学院将积极推动“黎医药菲牛蛭产学研示范项目”(设立在白沙黎族自治县人民医院)的建设,预计今年3月可完成建设改造, 5月可开展菲牛蛭活体外用的诊疗。

郑立运表示,该学院正在与多家企业合作研发黎医药产业示范项目,有望在十年后促进全省医药产业突破百亿大关。“希望能开发更多黎药产品,推动这些产品进入国内外市场,形成与海南自贸港旅游业、服务业相结合的特色南药黎药产业。”

未来,随着更多人才的培养、更多科研成果的转化,黎医药将焕发出新的生机与活力,成为海南自贸港建设中一张亮丽的名片。

责编:林鸿伟

原文链接:https://rm-xhn-1.hinews.cn/page.html?newsId=2650174&siteId=11&mediumTypeId=1&siteLayoutModuleArticleStyleId=1044&siteLayoutModuleId=0&firstLevelLayoutModuleId=0