01郑少江团队开发了铜配合驱动的脑靶向纳米制剂用于胶质母细胞瘤的免疫治疗

2024年12月28日,海南医科大学第一附属医院、重大疾病生物样本资源海南省工程研究中心郑少江团队与合作者在《Journal of Nanobiotechnology》上发表了题为“Copper-coordination driven brain-targeting nanoassembly for efficient glioblastoma multiforme immunotherapy by cuproptosis-mediated tumor immune microenvironment reprogramming”的研究成果。

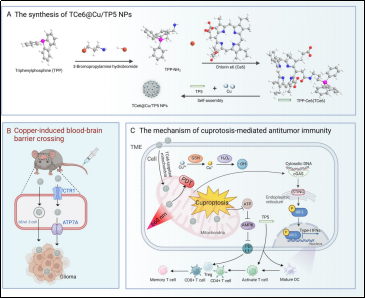

该研究设计了一种铜配位驱动的脑靶向纳米制剂(TCe6@Cu/TP5 NPs),通过线粒体靶向的三苯基磷(TPP)与光敏剂二氢卟吩e6(Ce6)连接形成TPP-Ce6(TCe6),并结合铜离子和胸腺五肽(TP5),实现了该纳米粒制剂的特定部位递送和高效免疫治疗。TCe6@Cu/TP5 NPs能有效跨越血脑屏障并蓄积在脑肿瘤中发挥治疗作用。通过TCe6介导的光动力疗法(PDT)产生活性氧(ROS)并积累,同时结合铜离子诱导的铜死亡(cuproptosis),

协同作用导致胶质母细胞瘤的线粒体损伤。这一损伤进一步激活AMP活化蛋白激酶(AMPK)通路,促进PD-L1蛋白的降解,并最终触发cGAS-STING通路,增强抗肿瘤免疫反应。此外,TP5可显著促进树突状细胞(DCs)和T淋巴细胞的增殖与分化,从而进一步放大癌症免疫循环。

该成果以成都中医药大学陈阳博士研究生、四川大学生物治疗全国重点实验室田海隆博士研究生和海南医科大学第一附属医院、重大疾病生物样本资源海南省工程研究中心张晓钿副研究员为共同第一作者,海南医科大学第一附属医院郑少江教授和长江大学基础医学院张海元教授为共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、海南省院士创新平台科研专项等项目的资助。

02邬强团队发表核酸灵敏检测新型光电化学生物传感器的研究成果2025年1月13日,热带医学院邬强团队在《International Journal of Biological Macromolecules》上发表了题为“A novel photoelectrochemical biosensor for sensitive detection of nucleic acids based on recombinase polymerase amplification and 3D-array titania nanorods”的研究成果。

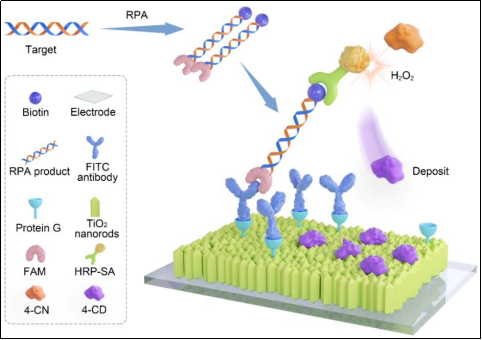

核酸检测对于病原体诊断至关重要,但传统方法通常面临灵敏度低、反应时间长以及对温度要求严格等挑战。本研究开发了一种新型光电化学(PEC)生物传感器,将重组酶聚合酶扩增(RPA)与三维阵列二氧化钛(TiO2)纳米棒电极相结合,有效解决了对核酸扩增产物进行灵敏检测的难题,从而实现更早期、更可靠的病原体检测。该生物传感器采用FITC抗体、靶标核酸和辣根过氧化物酶-链霉亲和素(HRP-SA)三明治结构的三重结合模式,显著提升了电极表面的生物功能化能力。等温RPA反应在37°C下20分钟内完成DNA扩增,而TiO2纳米棒保证了高效的光电转换。4-氯-1-萘酚(4-CN)氧化生成可降低电流信号的苯基-4-氯己二烯酮(4-CD),从而实现了精确灵敏的检测。该生物传感器成功检测到恙虫病东方体(Ot)核酸,检测限为15 copies/μL,检测时间在60分钟内,表现出卓越的性能。本研究为推动病原体核酸诊断平台的发展提供了一种有前景的策略,同时提出了一种适用于多种病原体检测的通用方法。

该研究成果以海南医科大学为第一完成单位。海南医科大学热带医学院/第二附属医院博士研究生赵宣、赖祥德为论文共同第一作者,王媛媛讲师、邬强教授和乔斌讲师为共同通讯作者。该研究受到国家自然科学基金、海南省自然科学基金、海南省科技专项等项目资助。

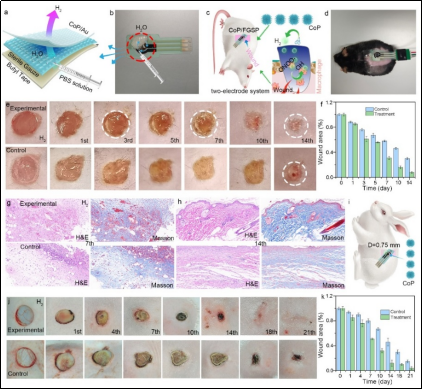

03我校于法标科研团队及合作者在国际高水平期刊《Angewandte Chemie International Edition》上发表新成果2025年1月23日,急救与创伤教育部重点实验室于法标教授团队与合作者在国际高水平期刊《Angewandte Chemie International Edition》(德国应用化学)上发表了题为“Valence State Hydrogen Channel Enhances Sustained and Controllable Electrocatalytic Hydrogen Evolution in Diabetic Skin Wound Healing”的研究成果。

糖尿病由于血糖控制不佳和免疫系统抑制,显著增加了发生严重健康问题的风险,包括长期的皮肤炎症和伤口愈合延迟。虽然传统的氢气(H2)疗法在一定程度上有效,但其在皮肤上的实时可控释放能力有限。为此,本研究提出了一种新策略,通过中性条件下的电催化释放氢气,促进糖尿病小鼠和兔子伤口愈合。该策略将中性单金属电催化氢价态通道引入磷化钴(CoP)中,显著提高了CoP催化过程中*H活性物种的形成和转移,从而有效提升了中性电催化H2析出的性能。基于这一优异的催化性能,结合便捷的电解平台、持续的电解质供应和丝网印刷技术(FGSP),开发了便捷式柔性电催化器件。该器件能够实现可控的氢气释放,显著加速糖尿病小鼠和兔的伤口愈合。所设计的柔性电极具有尺寸可调、基材可互换和较强的材料适应性,能够满足临床和基础研究的多样化需求,展示了在临床医学中的巨大应用潜力。

构建的便携式电解质平台通过H2疗法促进糖尿病伤口的愈合

该研究论文以海南医科大学为第一单位,第一作者为我校青年教师罗贤柱,通讯作者为海南医科大学于法标教授、北京协和医院罗攀医生和上海交通大学曹红帅教授。该研究获得了国家自然科学基金项目,中国医学科学院医学创新基金的支持。

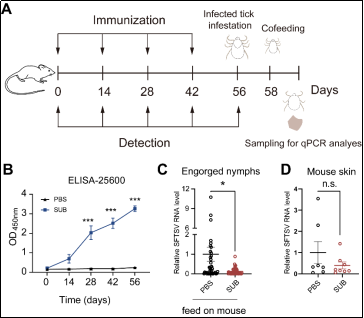

04夏乾峰团队与合作者发现防控发热伴血小板减少综合征病毒传播新策略2025年1月24日,热带医学院夏乾峰团队与中国科学院动物研究所邹振研究员合作,在Nature旗下期刊npj Vaccines在线发表了题为“Haemaphysalis longicornis subolesin controls the infection and transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus”的研究成果。

发热伴血小板减少综合征(SFTS)是东亚国家最严重的蜱媒传染病之一,其病原体——发热伴血小板减少综合征病毒(SFTSV)通过蜱虫叮咬传播给人类。患者通常表现出出血热症状及严重的血小板减少,病死率可高达30%。目前,尚无有效的药物和疫苗可用于预防或治疗该病。该研究通过基因敲低和主动免疫方法探讨了蜱虫Subolesin在SFTSV感染与传播中的作用。研究结果表明,Subolesin促进了SFTSV的感染与传播,且可作为SFTSV传播防控的疫苗候选蛋白。这是全球首次明确蜱虫蛋白可作为蜱媒病毒性传染病传播防控疫苗的潜在候选蛋白,为后续相关研究提供了重要基础。

该论文以海南医科大学为第一完成单位,热带医学院袁传飞副教授、硕士研究生孙瑜为共同第一作者,热带医学院夏乾峰教授、中国科学院动物研究所邹振研究员和热带医学院袁传飞副教授为共同通讯作者。