1.邬强团队及合作者发表自供氧生物仿生纳米异质结通过近红外触发ROS风暴对抗耐药菌生物膜感染的研究成果

2025年5月15日,邬强教授团队与合作者在《Chemical Engineering Journal》上发表题为“Self-oxygenated biomimetic nano-heterojunction combats bacterial biofilm infections via near-infrared triggered ROS storms”的研究成果。

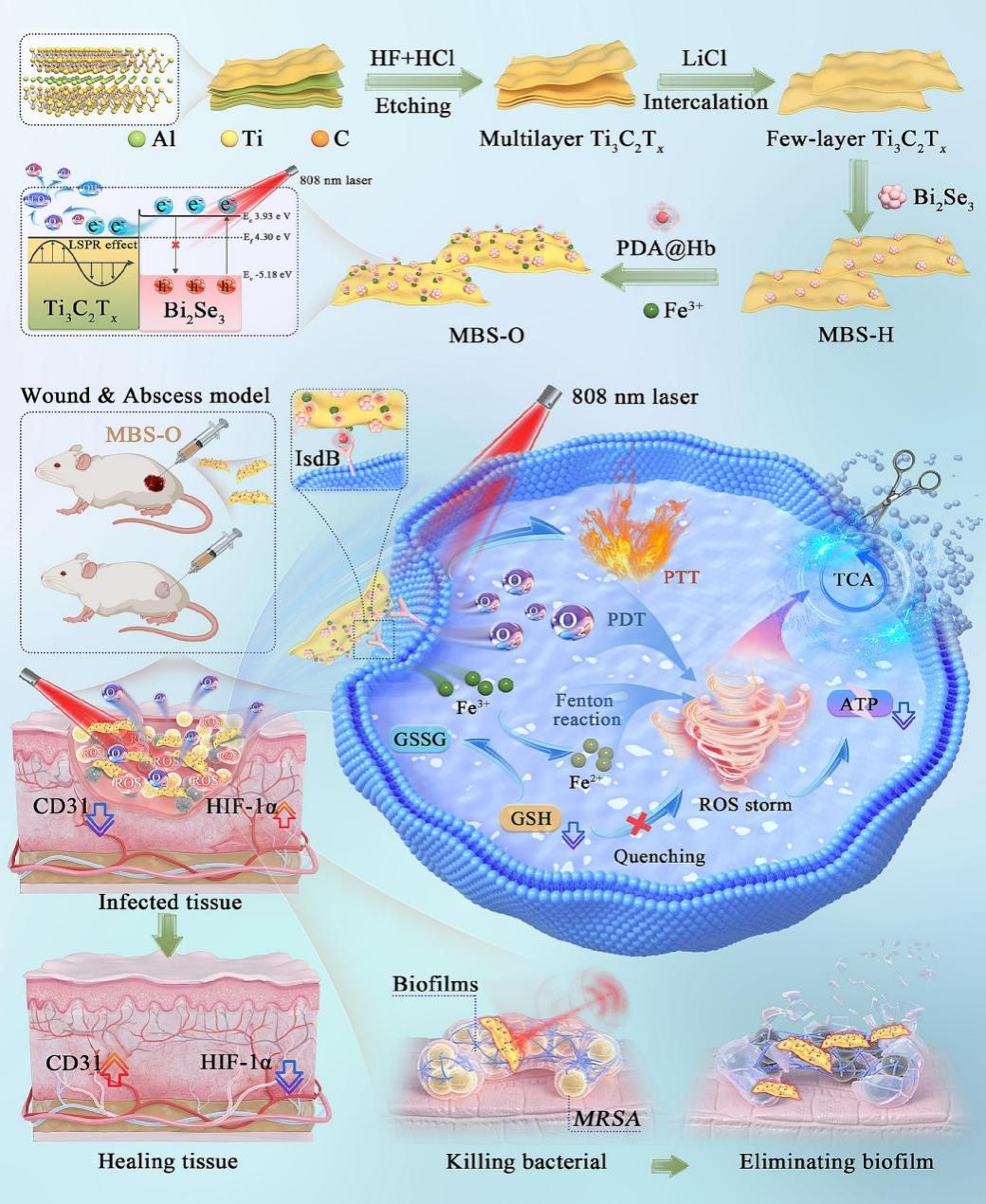

生物膜感染是耐药菌感染的重要形式,已成为全球健康威胁。由于其微环境特性,传统抗菌药物难以奏效,亟须新型替代策略。光动力疗法(PDT)因其高效杀菌特性成为潜在治疗手段,但受限于缺氧环境和光敏剂(PSs)电子-空穴复合的问题。该研究基于红血红蛋白(Hb)功能,设计了一种仿生纳米异质结构MBS-O,集成O2自供给与高效电子-空穴分离,实现增强的光动力与光热治疗。MBS-O由Ti3C2Tx MXene/硒化铋(Bi2Se3)肖特基异质结构成,并通过Fe3+桥接多巴胺与血红蛋白(PDA@Hb)。Bi2Se3在近红外激发下产生电子-空穴对,并因与Ti3C2Tx MXene的功函数差异形成内建电场,提高电子-空穴分离效率,增强光热转换。Hb通过IsdB蛋白靶向细菌,并提供O2以促进ROS生成。同时,Fe3+介导的GSH耗竭和Fenton反应会减少ROS淬灭。MBS-O所触发的“ROS风暴”和局部升温抑制了细菌能量代谢,加速其死亡的同时改善了缺氧微环境,为组织修复创造有利条件。该研究不仅有助于耐药菌感染的治疗,还为抗菌材料的智能设计提供了新思路。

海南大学与海南医科大学联合培养博士研究生郭正才、海南医科大学热带医学院博士后张瑞为论文共同第一作者,海南医科大学热带医学院邬强教授、电子科技大学王旸博士以及海南大学陈德伦博士、涂进春教授为论文共同通讯作者。该研究受到国家自然科学基金、海南省科技专项、海南省自然科学基金等项目资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.162359

2.白飞虎团队发现肠道单形拟杆菌对抗代谢性相关性脂肪肝的新机制

2025年5月25日,海南医科大学第二附属医院白飞虎团队在《Gut Microbes》在线发布了题为“Bacteroides uniformis-generated hexadecanedioic acid ameliorates metabolic-associated fatty liver disease”的研究论文。该研究结合体外和体内多组学分析,深入探讨了肠道微生物群与代谢相关脂肪性肝病(MAFLD)之间的关系,揭示了肠道单形拟杆菌对抗MAFLD的新机制。

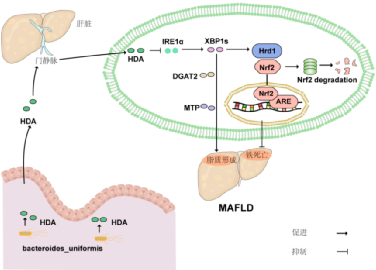

该研究通过对中国120名MAFLD患者和120名健康对照人群的粪便宏基因组测序和血浆非靶向代谢组学分析,发现单形拟杆菌(Bacteroides uniformis, B. uniformis)是MAFLD中显著减少的关键菌株,并与肝脂肪变性和BMI呈负相关。此外,研究还鉴定出十六烷二酸(Hexadecanedioic Acid, HDA)作为B. uniformis产生的关键代谢物,可能在MAFLD的发病机制中起重要作用。接着,研究团队通过粪菌移植(FMT)干预实验,进一步验证了肠道微生物在MAFLD中的因果作用。同时,研究团队通过体外细胞实验和体内动物模型,揭示了B. uniformis及其代谢物HDA能够抑制肠道脂肪吸收,减少脂肪酸从白色脂肪组织(eWAT)流入肝脏,并通过调节IRE1α-XBP1s信号通路抑制肝脏脂肪生成和铁死亡。

该研究成果以海南医科大学第二附属医院为唯一完成单位,张大涯博士研究生为论文第一作者,白飞虎教授为论文通讯作者。该研究受到海南省消化疾病临床研究中心、国家消化疾病中心海南分中心、樊代明院士创新平台、中国菌群移植海南中心、国家重点专科等平台项目资助。

原文链接:https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/19490976.2025.2508433

3.邬强团队及合作者发表高熵氧化物异质结中价电子波动促进协同光动力与温和光热治疗皮肤生物膜感染的研究成果

2025年6月6日,热带医学院邬强团队与合作者在《ACS Nano》上发表题为“Valence Electron Fluctuation in a High-Entropy Oxide Heterojunction Enables Collaborative Photodynamic and Mild-Thermal Therapy for Cutaneous Biofilm Infections”的研究成果。

耐药菌生物膜感染易由局部扩散为系统性炎症,严重威胁生命安全,传统抗生素联合治疗常伴随不良反应,难以根治。温和光热结合光动力治疗(mPTT-PDT)作为新型替代策略,兼具抗菌与组织修复潜力。然而,在活性氧(ROS)产生过程中,如何将组织温度控制在安全范围内仍具挑战。为此,本研究设计了一种由Ti3C2Tx MXene与高熵氧化物(CoCrFeMnNi)3O4 HEO构成的仿生异质结构抗菌剂MHP,利用其卓越的价电子波动特性,在不超过42.3°C的安全温度下实现对MRSA生物膜感染的高效治疗。近红外激发下,MXene产热电子高效注入HEO,后者通过电子波动加速O2富集与活化,显著增强ROS产量;异质结内建电场有效抑制电子-空穴复合,提升PDT效率并降低额外热生成。MHP在菌膜表面显著破坏细菌呼吸链复合物功能,抑制ATP合成并损伤膜结构,并进一步干扰groEL/ClpP表达,削弱细菌耐热性,增强温和光热损伤。该策略在抗菌基础上显著促进胶原沉积与血管生成,缓解炎症,成为治疗皮肤组织中耐药细菌生物膜感染的有效解决方案。

该研究成果以海南医科大学为第一完成单位。我校热带医学院博士后张瑞、海南大学李威威博士为论文共同第一作者,邬强教授、澳大利亚斯威本科技大学孙成华教授以及海南大学涂进春教授为论文共同通讯作者。该研究受到国家自然科学基金、海南省科技专项、海南省自然科学基金等项目资助。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.4c18444

4.郑少江/揭伟教授团队开发新型乳腺癌光热联合免疫疗法平台

2025年6月11日,海南医科大学第一附属医院郑少江/揭伟教授团队在国际顶级期刊《Biomaterials》发表题为“Biomimetic Nanoplatforms for Combined DDR2 Inhibition and Photothermal Therapy in Dense Breast Cancer Treatment”的研究论文。该研究成功开发一种仿生纳米平台M@P-WIs,为致密型乳腺癌提供全新治疗方案。

该平台通过三重创新设计实现疗效跃升:1.智能靶向系统:以癌细胞膜包裹PLGA纳米球,利用同源靶向性突破肿瘤屏障,纳米颗粒在瘤内蓄积量提升3倍。共载光热转换剂IR-780(载药率33.92%)与新型DDR2抑制剂WRG-28(载药率63.96%),近红外激光触发精准药物释放。2.颠覆性机制发现:首次揭示单纯光热疗法的副作用,即残留肿瘤细胞受热刺激后分泌TGF-β外泌体(占TGF-β总量68.6%-82.9%),促使正常成纤维细胞转化为促癌CAFs(癌相关成纤维细胞),加剧胶原沉积形成“自我防护屏障”。3.创新性双效协同:WRG-28通过特异性解离DDR2-胶原复合物,阻断DDR2-PDKI/AKT-Snail1信号轴,诱导CAFs凋亡并抑制肿瘤转移,同步瓦解致密细胞外基质(肿瘤硬度从61.12 kPa降至13.91 kPa)。4.治疗效果显著。在基质富集型乳腺癌小鼠模型中,三次治疗实现100%原发肿瘤完全消退;治愈小鼠再接种同源肿瘤时完全抵抗生长,脾脏中枢记忆T细胞增加4.2倍,效应记忆T细胞提升3.8倍;双侧肿瘤模型中对侧转移灶完全清除,肺转移生物发光信号消失。5.免疫微环境重编程:激活树突细胞成熟(CD80⁺/CD86⁺细胞增加2.3倍)和CD8⁺T细胞浸润(提升4.1倍);显著降低免疫抑制性Treg细胞(下降83%)和M2型巨噬细胞(减少67%),重塑“冷肿瘤”为免疫活性状态。该研究不仅攻克了致密基质导致的治疗抵抗难题,更开创了"局部消融-基质重塑-系统免疫"的级联治疗范式,为胰腺癌、卵巢癌等富含基质的实体瘤提供了全新解决方案。

该论文以海南医科大学第一附属医院为第一署名单位,海南医科大学第一附属医院、急救与创伤研究教育部重点实验室、重大疾病生物样本资源海南省工程研究中心陈艳博士,于野、范永豪和卢文艳硕士为共同第一作者,海南医科大学第一附属医院、急救与创伤研究教育部重点实验室、重大疾病生物样本资源海南省工程研究中心、国家恶性肿瘤临床医学研究中心海南分中心郑少江教授、揭伟教授,华南理工大学谢克平教授为共同通讯作者。这项研究工作得到了国家自然科学基金、海南省重点研发计划、海南省自然科学基金、海南省院士创新平台专项等资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961225004168