清晨的文昌市人民医院门诊大厅,2024级临本二班学生龙田业正跟随带教老师开始病房巡查,笔记本上密密麻麻地写满患者的体征记录——这个场景,正是海南医科大学“基层医院早临床专项实践”活动的生动缩影。

为响应国家推进高校社会实践与专业教育深度融合的号召、契合海南本地医疗人才储备需求,同时破解大一、大二学生专业认知薄弱、临床场景接触少的难题,校团委组织百余名低年级医学生在12个市县公立医院开展临床实践。这场以“深耕医学专业+社会实践”为核心的实践活动,不仅锤炼了学生的临床技能,更搭建从“实践认同”到“留琼奉献”的成长桥梁,为海南自贸港医疗事业注入汩汩青春动能。

共青团搭台:从“课堂”到“病房”,锻造临床实战力

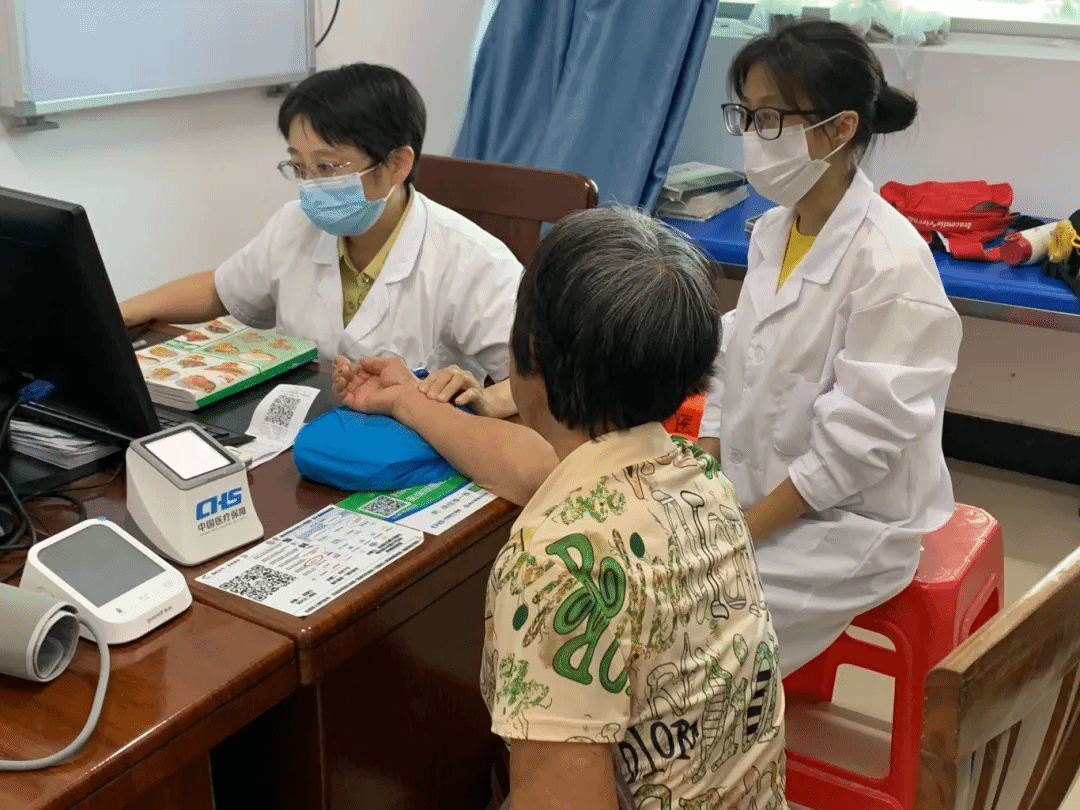

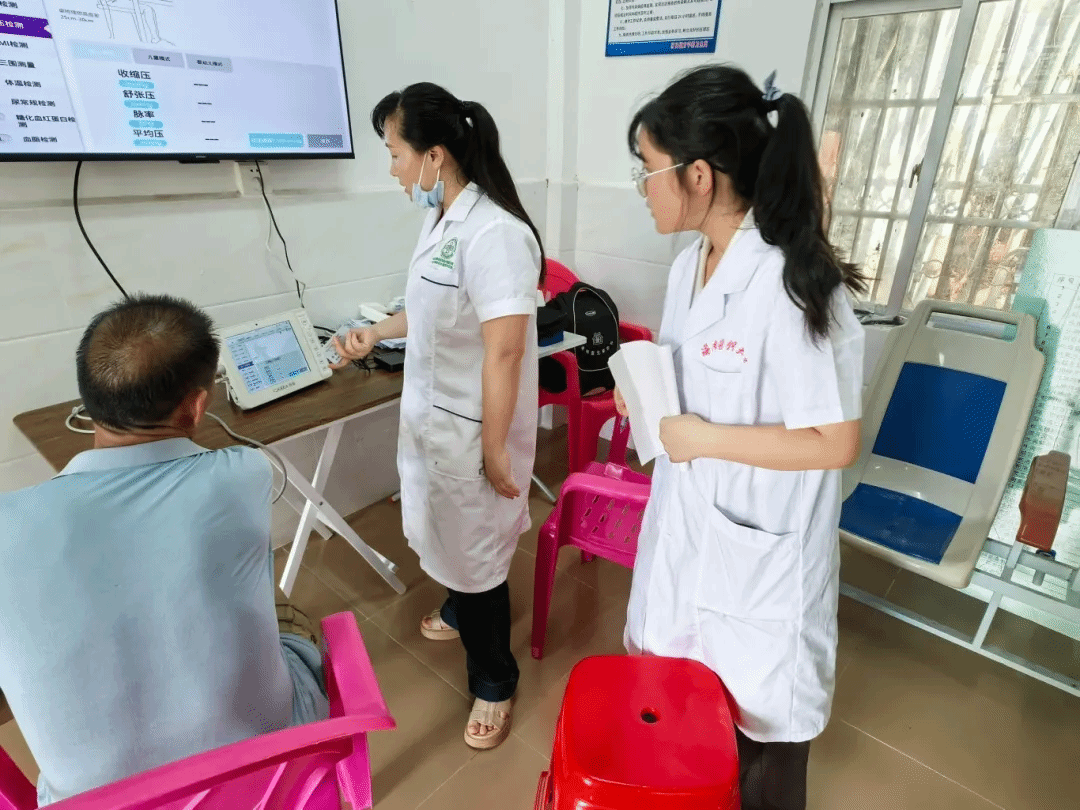

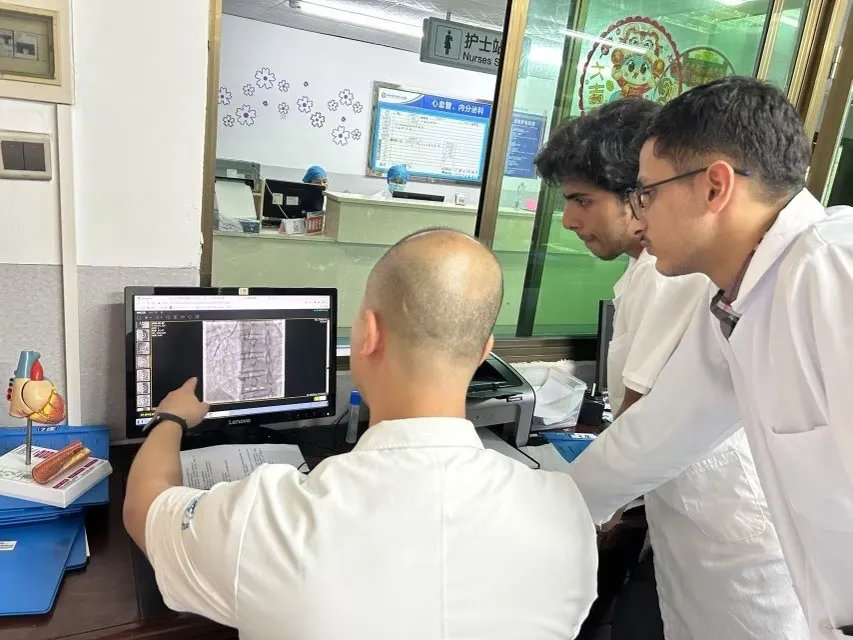

依托暑期“三下乡”品牌活动,校团委联合12个市县公立医院共建实践基地,组建12支专业实践队伍。学生们经历超千小时的沉浸式临床体验,参加科室晨会、学习基础护理,直面真实病例书写、病房巡查、医患沟通等一线工作,在病房里真实的生命体征和患者的殷切目光下,实现“理论学习”与“临床实操”的深度融合。

活动以生源地与实践地匹配为核心招募条件,注重不同专业互补,降低适应成本,提升医患沟通效率;实行学校与医院双导师协同指导,既确保专业规范,又让学生在真实医疗场景中学会应急处理、团队协作。这种“本土化招募+双导师制”创新模式,在儋州市人民医院碰撞出奇妙的化学反应。儋州学子2024级生物技术一班黄静怡,运用方言优势,成为老年患者的“贴心翻译”。“阿婆,您今天感觉胸口还闷吗?”她用海南话轻声询问,病床上的陈阿婆拉着她的手笑了:“妹妹比我家孙子还细心哟!”这种“乡音优势”让医患沟通效率提升40%以上。

实践中成才:从“知”到“行”砺青春 服务基层践初心

学生们深入参与基层医院的日常诊疗,将“健康所系,性命相托”的誓言化为实际行动,在忙碌中深化专业信念,在病历书写中严谨求实,在病房巡查中体察疾苦,在医患沟通中学会共情。

2023级中医四班学生崔传浩表示:“第一次现场看老师写病历时,心情很激动还有些紧张,但带教老师一句‘严谨是医者的生命线’让我瞬间明白责任的重量。看到患者康复出院时的笑容,才真正懂了‘医学不只是技术,更是温度’。”

基层医院的复杂性与多元性,是学生们最好的“成长课堂”。面对突发情况,他们学会快速反应;面对团队协作,他们懂得责任分担;面对患者期待,他们更深刻理解“医者仁心”的重量。

2024级临本五班学生曾江洋感悟道:“在市县的医院跟着老师坐诊,看到很多老人因为交通不便耽误治疗,突然意识到基层医疗太需要年轻人了。这里的实践经历,让我把服务家乡从口号变成了心里的执念。”

扎根自贸港:从“实践”到“扎根”,构建人才留琼价值闭环

在早实践活动中,学生们强化了归属感。“在自己的家乡当医生,很踏实!”成为参与实践的学生的心声。通过与市县医院签订长期合作协议,学生们提前熟悉海南医疗生态,感受服务家乡的意义,实现从“实践认同”到“情感归属”的转变,为留琼就业打下了坚实的思想与能力基础。

实践重体验,更重“长效链”。活动通过对接西部计划、基层医疗岗位,探索与省卫健委合作、纳入人才储备计划,助力学生明确职业方向,持续输送“懂基层、愿扎根”的医学人才。

三亚市中医院党委书记袁勇评价称:“‘早临床+本土化’的培养模式,通过实践提前磨合,为我们储备了一批‘留得住、用得上’的好苗子。”

这些“健康种子”的扎根,正是自贸港医疗事业蓬勃发展的青春密码。

从共青团搭建实践平台,到“三下乡”回归育人初心,再到人才成长与基层实践、区域需求深度绑定,这场医学实践活动以实现“专业能力、社会价值、个人理想”为目标,生动诠释了“小我融入大我,青春献给祖国”的时代意义。当越来越多的医学生带着基层实践的收获与对自贸港的热爱选择留下,海南医疗事业的明天,必将因这份青春力量而更加光明。