1. 刘笑然团队发现了精氨酸甲基转移酶PRMT1通过EGR1/GLS2轴促进脓毒症相关性急性肺损伤中的铁死亡研究成果

2月3日,急诊创伤学院/第一附属医院/急救创伤教育部重点实验室刘笑然团队在《Communications Biology》上发表了题为“Arginine methyltransferase PRMT1 promotes ferroptosis through EGR1/GLS2 axis in sepsis-related acute lung injury”的研究成果。

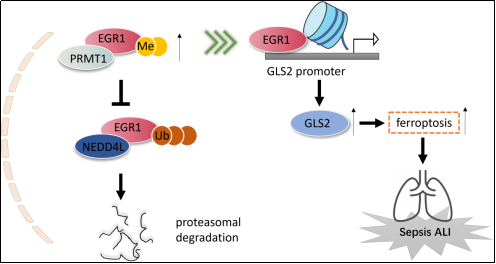

急性肺损伤(ALI)是脓毒症常见且严重的并发症,具有显著的致死率。既往研究表明,GLS2在促进铁死亡中发挥关键作用,但其具体机制尚未明确。本研究发现,在体外和体内ALI模型中,铁死亡水平显著升高,且PRMT1、EGR1及GLS2的表达均增加。进一步发现,EGR1可通过诱导GLS2的转录促进铁死亡。此外,EGR1的蛋白水平升高源于其稳定性的增强:一方面通过PRMT1介导的精氨酸甲基化修饰,另一方面通过NEDD4L调控的泛素化降解减少。体内实验证实,敲低PRMT1可通过EGR1/GLS2信号轴抑制铁死亡。本研究揭示了PRMT1通过稳定EGR1,经GLS2驱动脓毒症相关ALI的分子机制,提示靶向PRMT1或EGR1在脓毒症相关性ALI中的治疗潜力。

该研究成果以海南医科大学为第一单位,第一作者为急诊创伤学院/附属海南医院博士研究生黎敏,通讯作者为急诊创伤学院/第一附属医院/急救创伤教育部重点实验室刘笑然教授。该研究受到国家自然科学基金项目资助。

2.赵振强/李威团队发表神经疾病临床研究最新成果

2月14日,海南医科大学第一附属医院神经疾病中心赵振强团队在神经介入专科权威期刊《Journal of Neurointerventional Surgery》发表了题为“Successful reperfusion accompanied by symptomatic intracranial hemorrhage versus unsuccessful reperfusion without symptomatic intracranial hemorrhage after endovascular stroke thrombectomy: A post-hoc analysis of two randomized trials”的研究成果。

为解决急性缺血性卒中(AIS)术后出现症状性颅内出血(sICH)导致患者无效再通这一临床难题,该研究团队分析了我国两大前循环大血管闭塞临床研究DEVT和RESUCRE BT数据库中的数据。研究结果表明,与未成功再通(eTICI 0 - 2a)且无 sICH 患者的临床结局相比,成功再通后并发症状性颅内出血(sICH)的血管内治疗(EVT)患者的预后更差,死亡率更高。本研究为急性大动脉闭塞血管内治疗的治疗策略提供了一个“适可而止”的新策略,同时提出了术中如何通过影像学和患者临床情况终止手术,避免“无效再通”。

该研究论文以海南医科大学第一附属医院为唯一作者单位,第一作者为神经疾病中心研究生符雨思,该中心赵振强教授和李威副教授担任共同通讯作者。

这是该团队继1月31日在国际权威神经病学期刊《JOURNAL OF STROKE》上发表“Endovascular Treatment for Acute Posterior Circulation Tandem Lesions: Insights from the BASILAR and PERSIST Registries”的研究之后的又一重要成果。

3. 杨国静团队新研究揭示地方真实数据在全球疾病负担研究中的重要性

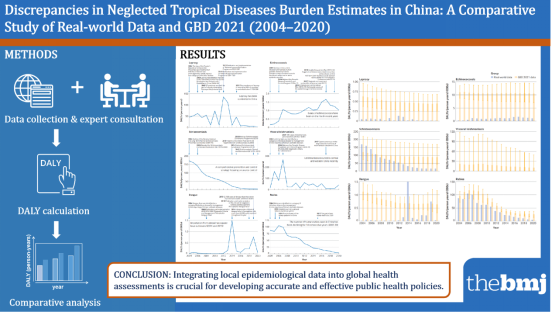

2月18日,热带医学院杨国静团队在国际医学期刊《The BMJ》上发表了题为“Discrepancies in neglected tropical diseases burden estimates in China: comparative study of real-world data and Global Burden of Disease 2021 data (2004-2020)”的研究成果。

研究基于2004-2020年期间中国麻风病、包虫病、血吸虫病、内脏利什曼病、登革热和狂犬病六种NTDs的报告数据计算了伤残调整寿命年(DALYs),发现GBD 2021对这六种NTDs的年均估计值显著高于真实世界数据,具体而言,GBD 2021的年均估计值比真实世界数据高出1.4倍至280倍不等。表明基于全球模型的估算可能无法准确反映中国NTDs的实际负担。研究建议,在全球健康评估中纳入地方流行病学数据,并改进数据收集和监测方法,以动态适应和准确捕捉疾病负担的变化。研究还强调,结合真实世界数据与全球模型的综合方法,能更好地服务于实际公共卫生需求。

论文发表后,来自Fundación Carlos Slim AC和Universidad Anáhuac México Norte的Diego-Abelardo Álvarez-Hernández教授等人在BMJ杂志上针对该研究撰写了一篇名为“Neglected tropical diseases in China”的社论,高度评价中国在NTDs防控方面的实践为全球提供的经验,以及在推动全球范围内NTDs的防控工作做出的贡献。

该研究论文以海南医科大学为第一单位,热带医学院杨国静研究员为第一作者和通讯作者。

4.王毅和曾越灿教授肿瘤医学团队发表高水平临床研究型评论文章

1月27日,海南医科大学第二附属医院王毅和曾越灿教授肿瘤医学团队在国际顶级医学期刊《Annals of Oncology》在线发表题为“Comments on The Study of Correlation Between Progression-Free and Overall Survival in Patients with Hodgkin Lymphoma”的临床研究型评论文章,论文提出的当前免疫治疗、自体干细胞移植和放射治疗在淋巴瘤综合治疗中的作用不可忽视的观点,得到了专家们的高度认可。

该研究团队从德国Bröckelmann et al课题组的研究入手,深入其霍奇金淋巴瘤研究组的个体患者数据,探讨了霍奇金淋巴瘤患者无进展生存期与总生存期之间的相关性。虽然当前霍奇金淋巴瘤的主流化疗方案包括ABVD和BEACOPP方案,德国这项研究着重关注的是传统化疗模式,取得了较好的治疗效果,但没有把免疫检查点抑制剂、干细胞移植和放疗等现代治疗模式纳入研究方案中,难免有些不足。第二附属医院肿瘤医学研究团队结合自己的临床经验和国内外研究最新进展,提出了当前免疫治疗、自体干细胞移植和放射治疗在淋巴瘤综合治疗中的作用不可忽视的观点,不仅可为日后临床治疗方案的选择提供参考,也为霍奇金淋巴瘤这一临床常见的疾病治疗给出了新的思路。

这是继2024年第二附属医院在Cell子刊《Cell Reports Medicine》等世界一流期刊发表多篇大型研究论文后发表的高水平的评论性论文,充分证明医院影响力在不断上升,临床和科研能力日益受到同行的认可,也实现单篇论文IF>50分的最新突破。

该论文以海南医科大学第二附属医院为第一单位,第一作者为第二附属医院肿瘤医学学科带头人曾越灿教授,通讯作者为第二附属医院王毅教授。